每当肚子隐隐作痛,那种说不出的饱胀感挥之不去时,我们本能地会想到是不是消化不良,是胃酸又在发脾气。可有时候,那种感觉完全不一样,它像是食物在到达了终点站之前,被一扇突然关死的门给拦住了,你知道东西进去了,但就是不往下走,那种焦灼和持续的恶心感,确实能让人心头一紧。

搞不懂,就是这个小门(幽门)到底是怎么把自己堵住的?

幽门的工作,就是协调胃液和食糜准确地排入十二指肠,它像个经过严格训练的守门人。当这个守门人失职时,无非是几种病理状态在作祟。

首先是瘢痕组织的坚硬化:如果过去的炎症或溃疡非常严重,留下的创伤会形成坚硬的纤维组织,这就像水管被锈蚀了,即使肌肉想努力扩张,那些新生的疤痕组织也会限制它的弹性,根本打不开。

其次是活动性炎症导致的肿胀:当前面那些刺激因素,比如细菌或慢性刺激物仍然存在,局部的黏膜和组织就会持续充血、红肿。哪怕只有轻微的狭窄,组织肿大起来后,留下的通道宽度就会急剧压缩到一个无法通过的程度。

第三,赘生物的物理阻挡:有些异常的细胞增生,比如肿瘤,会直接在通道内像个硬物一样往外长,它占据了原本的过道空间,物理性地切断了通路。

最后一种,是神经肌肉的协调失灵:有时结构上看着没大碍,却是肌肉的收缩和舒张失去了节律,无法产生打开通道的有效动力,变成了功能性的“僵住”状态。

到底是什么把胃口折腾得这么厉害?

驱动这个出口发生硬化或肿胀的源头,往往藏在长期的自我伤害里。最常见的“罪魁祸首”,可以说是幽门螺杆菌这类顽固的细菌感染。这帮小家伙在你胃里安家落户,日日夜夜制造着炎症因子,这种持续不断的拉锯战,最终就会把原本柔软的组织磨练成坚韧无比的疤痕组织,为后期的梗阻埋下了伏笔。再者,我们身边很多人都有的习惯,比如为了止痛或解乏而常年服用非甾体抗炎药(NSAIDs),这些药物同样会对胃黏膜造成直接且暴力的冲击,使得慢性炎症难以平息,让幽门管壁的结构发生不可逆的改变。

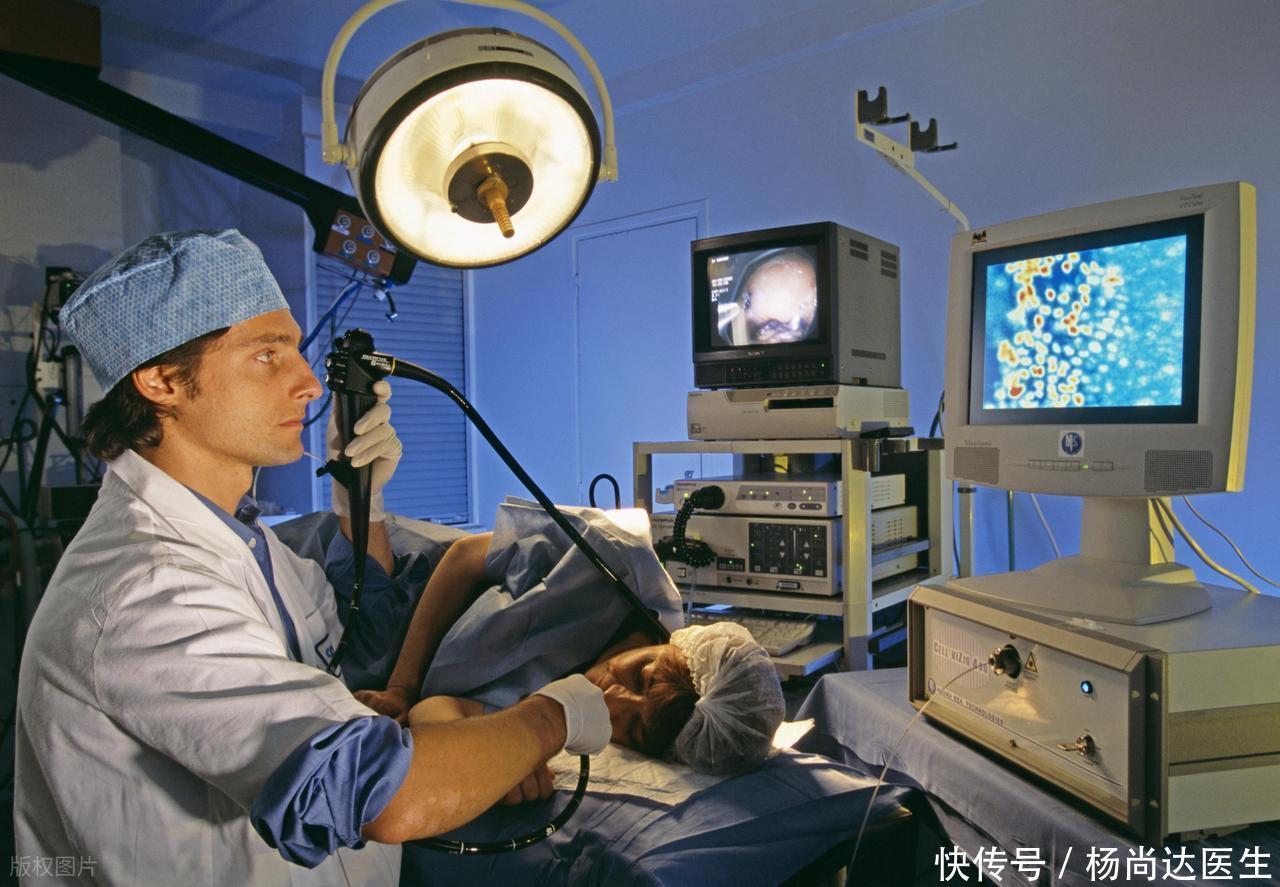

医生是怎么知道这扇门到底堵在哪里了?

当症状出现后,医师需要做的,就是弄清楚这扇门究竟是“肿了”“硬了”还是“长东西了”。他们可不会只凭感觉下结论。通常,医生会利用先进的影像学工具来把胃部深处的构造清晰地描绘出来。比如,通过钡餐检查,可以看到食物在抵达幽门后的滞留情况,直观地显示出通道变窄到什么程度。而更精细的内镜检查则能更近距离地观察病变形态,医生能用镜头直接探查到管壁是光滑的增厚,还是表面凹凸不平。

堵住后不理它,胃里会发生什么“连锁反应”?

幽门梗阻一旦形成,它的负面影响绝不会局限在胃里,它会引发连锁的生理紊乱。最直接的后果就是营养物质无法顺利进入小肠,人体会因为消化吸收障碍而迅速出现消瘦和乏力。更危险的是,持续的滞留和呕吐会打乱身体内部微妙的电解质平衡,特别是钾离子的丧失,严重时甚至会影响到心脏的正常跳动。长期的食物积聚和胃酸反流,本身对胃壁是一种持续的化学性灼伤,这使得原本的病灶更容易被刺激,一旦梗阻是由早期病变引起,这种持续的滞留环境反而为潜在的癌变提供了更漫长和更恶劣的温床。

面对消化道出现的顽固性不适,我们不必过度恐慌,但更不能掉以轻心。理解幽门梗阻背后的四大变化,正是我们从被动忍受到主动应对的第一步。身体的每一道防线都有其脆弱之处,但只要我们愿意及时探听那些细微的求救信号,并配合专业的诊断流程,许多看似棘手的结构性问题,其实都有机会被温和而有效地干预。

658配资-股票安全配资-配资证券开户-专业杠杆炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。